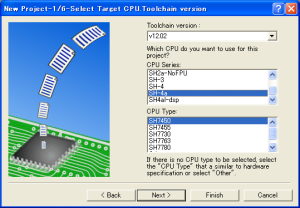

Kpit GNUSH v1202 Windows Tool Chain (ELF) に SH7450 SH7455 を追加してみよう。

まず、メモリーマップを見てみる。

SH74504 SH74513

ROM 00000000~001FFFFF 00000000~0017FFFF

RAM 18000000~1807FFFF 18000000~1807FFFF

OL E500E000~E5011FFF E500E000~E5011FFF

IL E5200000~E5201FFF E5200000~E5201FFF

SH74552 SH74562

ROM 00000000~000FFFFF 00000000~000FFFFF

RAM 18000000~1803FFFF 18000000~1803FFFF

OL E500E000~E5011FFF E500E000~E5011FFF

IL E5200000~E5201FFF E5200000~E5201FFF

ROM と RAM のサイズが違うので SH7450 と SH7455 の二つにする。ここでは、SH7450 についてのみ述べる。

以下に示すファイルを新規作成又は修正することにする。(ここに示すのは SH7450 の例)

C:\Program Files\Renesas\Hew\System\Pg\KPIT GNUSH-ELF\GNUSH_Info\Support_3\scapp.det

C:\Program Files\Renesas\Hew\System\Pg\KPIT GNUSH-ELF\GNUSH_Info\Support_3\scppapp.det

C:\Program Files\Renesas\Hew\System\Pg\KPIT GNUSH-ELF\GNUSH_Info\Support_3\SH-4A\SH7450.PGD

C:\Program Files\Renesas\Hew\System\Pg\KPIT GNUSH-ELF\GNUSH_Info\Generate\env\SH7450.s

C:\Program Files\Renesas\Hew\System\Pg\KPIT GNUSH-ELF\GNUSH_Info\Generate\hwsetup\7450.c

C:\Program Files\Renesas\Hew\System\Pg\KPIT GNUSH-ELF\GNUSH_Info\Generate\IntPRG\SH7450.c

C:\Program Files\Renesas\Hew\System\Pg\KPIT GNUSH-ELF\GNUSH_Info\Generate\iodefine\7450.h

C:\Program Files\Renesas\Hew\System\Pg\KPIT GNUSH-ELF\GNUSH_Info\Generate\vect\SH7450.inc

C:\Program Files\Renesas\Hew\System\Pg\KPIT GNUSH-ELF\GNUSH_Info\Generate\VECTTBL\SH7450.c

C:\Program Files\Renesas\Hew\System\Pg\KPIT GNUSH-ELF\GNUSH_Info\Generate\vhandler\sh7450.s

C:\Program Files\Renesas\Hew\System\Pg\KPIT GNUSH-ELF\Hardware\SH-4A\SH7450.dat

さあ、はじめてみよう。

● scapp.det scppapp.det に SH7450 を追加

C:\Program Files\Renesas\Hew\System\Pg\KPIT GNUSH-ELF\GNUSH_Info\Support_3\scapp.det

C:\Program Files\Renesas\Hew\System\Pg\KPIT GNUSH-ELF\GNUSH_Info\Support_3\scppapp.det

●SH7450.PGD を追加

C:\Program Files\Renesas\Hew\System\Pg\KPIT GNUSH-ELF\GNUSH_Info\Support_3\SH-4A\SH7450.PGD

●env\SH7450.s を追加

C:\Program Files\Renesas\Hew\System\Pg\KPIT GNUSH-ELF\GNUSH_Info\Generate\env\SH7450.s

●hwsetup\7450.c を追加

C:\Program Files\Renesas\Hew\System\Pg\KPIT GNUSH-ELF\GNUSH_Info\Generate\hwsetup\7450.c

●IntPRG\SH7450.c を追加

C:\Program Files\Renesas\Hew\System\Pg\KPIT GNUSH-ELF\GNUSH_Info\Generate\IntPRG\SH7450.c

●iodefine\7450.h を追加

C:\Program Files\Renesas\Hew\System\Pg\KPIT GNUSH-ELF\GNUSH_Info\Generate\iodefine\7450.h

●vect\SH7450.inc を追加

C:\Program Files\Renesas\Hew\System\Pg\KPIT GNUSH-ELF\GNUSH_Info\Generate\vect\SH7450.inc

●VECTTBL\SH7450.c を追加

C:\Program Files\Renesas\Hew\System\Pg\KPIT GNUSH-ELF\GNUSH_Info\Generate\VECTTBL\SH7450.c

●vhandler\sh7450.s を追加

C:\Program Files\Renesas\Hew\System\Pg\KPIT GNUSH-ELF\GNUSH_Info\Generate\vhandler\sh7450.s

●Hardware\SH-4A\SH7450.dat を追加

C:\Program Files\Renesas\Hew\System\Pg\KPIT GNUSH-ELF\Hardware\SH-4A\SH7450.dat

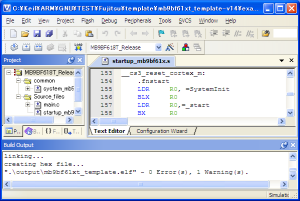

うまくできているのだろうか?

プロジェクトを作ってコンパイルしてみる。

問題はなさそうだが最終は現物が手に入ってから確認することにしよう。

環境:High-performance Embedded Workshop Version 4.09.00.007

KPIT GNUSH v12.02 Windows Tool Chain (ELF)

最近のコメント